第16回 差動対がオペアンプに変身(1)〜能動負荷で利得を高める〜:Analog ABC(アナログ技術基礎講座)(2/3 ページ)

2つの電流源が高利得を生む

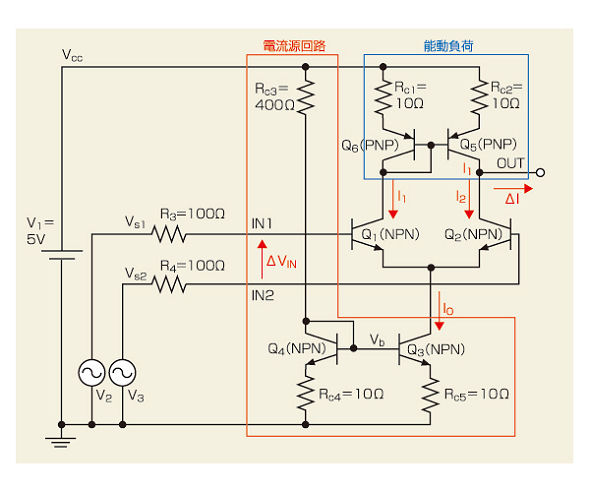

能動負荷とは字のごとく、「能動的な負荷」です。つまり、抵抗などの受動素子ではなく、トランジスタなどの能動素子を負荷に使います。図1に能動負荷を使った差動対を示しました。これまで負荷抵抗(Rc1とRc2)だけだったのが、PNP 型トランジスタを2個使った、カレント・ミラー回路に置き換わっています。回路を構成する2つのトランジスタの電流が鏡のようにコピーされているので、カレント・ミラー回路と呼びます。アナログ回路では、ひんぱんに使いますので、別の機会に紹介したいと思います。

図1 能動負荷を使った差動対 図中青枠で示したのが能動負荷です。能動素子であるトランジスタを2つ使ったカレント・ミラー回路と差動対を構成する2つのトランジスタの相乗効果で、利得を非常に大きな値にすることができます。

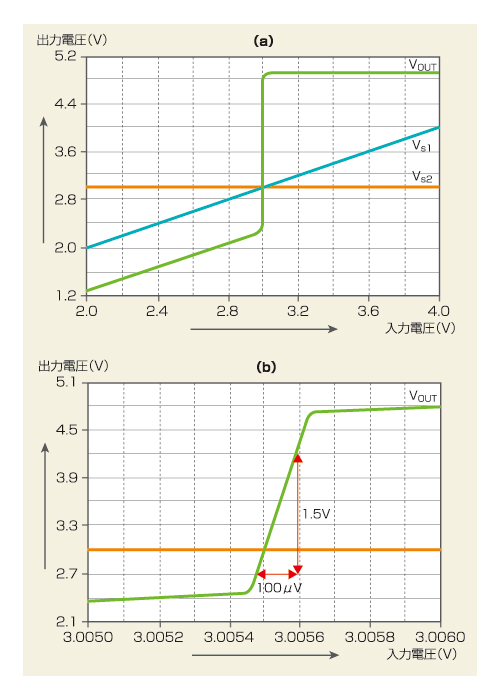

図1 能動負荷を使った差動対 図中青枠で示したのが能動負荷です。能動素子であるトランジスタを2つ使ったカレント・ミラー回路と差動対を構成する2つのトランジスタの相乗効果で、利得を非常に大きな値にすることができます。図2に、能動負荷を使った差動対を直流解析した結果を示しました。図2(b)から電圧利得*1)は20×log(1.5V/100uV)= 約83.5dBと、高いことが分かると思います。なぜ利得が高くなるかと言うと、出力端子OUTにはトランジスタQ2とQ5のコレクタしか接続されていないからです。通常動作ではコレクタは電流源として動作しているので、電流が変化しない代わりに電圧はいくらでも変化します。

図2 能動負荷を使った差動対の入出力特性 (b)は、(a)の入力電圧が3.005V 〜 3.006Vのわずかな範囲を拡大したものです。利得は入力 電圧の変化幅に対する出力電圧の変化幅ですので、(b)を見ると、利得は20×log(1.5V/100μV)=約83.5dBとなります。非常に大きな 値であることが分かります。

図2 能動負荷を使った差動対の入出力特性 (b)は、(a)の入力電圧が3.005V 〜 3.006Vのわずかな範囲を拡大したものです。利得は入力 電圧の変化幅に対する出力電圧の変化幅ですので、(b)を見ると、利得は20×log(1.5V/100μV)=約83.5dBとなります。非常に大きな 値であることが分かります。図1を見て下さい。Q2(NPN型)の吸い込み電流とQ5(PNP)の吐出し電流が少しでもずれると、ずれた電流の行き場所がないので電圧は上か下に大きく動いて電流の行き場所を探し、行けるところまで行ってしまいます*2)。

もう少し具体的に説明します。入力電圧VS1とVS2がちょっとずれると、Q5(PNP)とQ2(NPN)の電流がほんの少しずれます。例えば、Q1の入力電圧VS1のほうがVS2より少しだけ大きく(ΔVin)なると、Q1のコレクタ電流I1がわずかに増え、Q2のコレクタ電流I2はわずかに減ります。

ところが、Q1のコレクタ電流I1はカレント・ミラー回路によって、トランジスタQ5(PNP)から吐出し電流I1としてそのまま出てくるので、トランジスタQ5の吐出し電流I1はQ2の吸込み電流I2よりも少しだけ多いことになります。このちょっとだけ多い分の吐出し電流は、トランジスタQ2が吸込んでくれないので(次段には流れ出ないと仮定します)、どこにも行きようがなくなってしまいます。

そうなると、トランジスタQ2は少しでも多くの電流を吸込もうと、エミッタ・コレクタ間電圧Vceを高くします。逆に、トランジスタQ5は吐出す電流を少しでも減らそうとVceを小さくします。この結果、出力電圧は高いほうに行けるところまで行ってしまいます。

入力電流に差があると、出力電圧は行き着くところまで行ってしまう…。つまり、わずかな電流差が非常に大きな電圧を生み出すので、電流源どうしを接続する能動負荷は、非常に高い利得を得られる回路だといえます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 2023年の世界半導体売上高ランキングトップ20、NVIDIAが初の2位に

- 中国政府の「Intel/AMD禁止令」、中国企業への強い追い風に

- Raspberry PiがAIカメラモジュール発売へ、ソニーのAI処理機能搭載センサー採用

- 「FinFETの終えん」に備える 今後10年でGAAへの移行が加速?

- 就業人員の4割が帰還組、ルネサス甲府工場が10年の時を経て再稼働

- ルネサス甲府工場がいよいよ再稼働 柴田社長「パワー半導体の戦略的拠点に」

- 日本伝統の「和装柄」がヒントに 半導体の高度な熱管理につながる技術

- 2024年はDRAM/NAND市場が回復へ 需給バランスも正常化

- 半導体製造装置の販売額、2023年は1063億ドルで前年比1.3%減

- Rapidus、シリコンバレーに新会社設立 AI半導体の顧客開拓を加速