一流の科学技術力を持つ日本人:イノベーションは日本を救うのか ~シリコンバレー最前線に見るヒント~(1)(1/2 ページ)

日本の半導体業界およびエレクトロニクス業界では、低迷が叫ばれて久しい。だが、日本には確かな技術力があるのだ。群雄割拠のこの時代、日本が技術力を余すところなくビジネスにつなげるヒントは、世界屈指のハイテク産業地帯、米国シリコンバレーにある。シリコンバレーのビジネスを30年以上にわたり、最前線で見てきた著者が、“シリコンバレーの活用術”を説く。

⇒「イノベーションは日本を救うのか ~シリコンバレー最前線に見るヒント~」バックナンバー

一流の科学技術力を持つ日本人

2015年10月、2人の日本人がノーベル賞を受賞することが決まった。2014年に続き、2年連続で日本人が受賞することとなり、列島は沸きに沸いた。

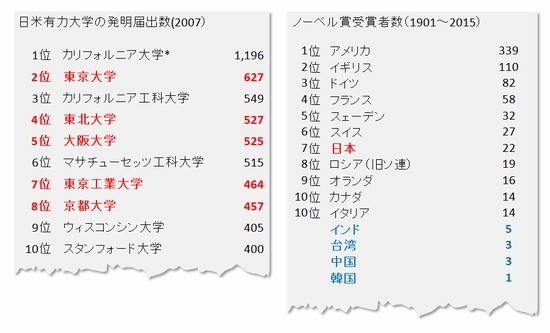

1901年から始まったノーベル賞の受賞者数を、物理学賞、生理学・医学賞というサイエンスに関わる分野についてのみ、2015年まで国別に見てみると、1位は米国で252人、2位はイギリスで82人、そして日本は19人で5位となっている。日本以外のアジア諸国を見ると、台湾が2人、インドが1人、中国と韓国がゼロである。日本の健闘ぶりがよく分かるだろう。ちなみに、文学賞、平和賞、経済学賞の受賞者を加えると日本人受賞者は22人だ。サイエンス分野での受賞の割合が非常に高いことが分かる。とりわけ2012年に生理学・医学賞を受賞した京都大学 iPS細胞研究所の山中伸弥教授は、「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」の発見からわずか6年での受賞という超スピードと、その若さが多いに話題となった。

さらに、日米の有力大学の発明届出数トップ10を見ると、2007年のデータで、カリフォルニア大学(UCバークレー校も含め10キャンパス)がトップだが、東京大学、東北大学、大阪大学、東京工業大学、京都大学が、それぞれ2位、4位、5位、7位、8位と半数がトップ10に食い込んでいる 。これらの数字からすると、少なくとも大学における発明数においては日本は米国に引けを取っていないことがわかる。(図表)

日本人のノーベル受賞者の中には、米国カリフォルニア大学サンタバーバラ校の中村修二教授のように米国籍を取得していたり、海外の研究所で長く研究を続けてきた受賞者も多い。そのため、日本が、果たして科学技術の研究に適した環境を提供しているのかどうかについては、また別の議論が必要になるだろう。

だが、ノーベル賞と有力大学の統計結果だけをみても、“日本人”(ここはあえて日本国とは言わないでおく)は世界屈指の科学技術力を持っていると言ってもいいのではないだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special Contents

- PR -Special Contents 1

- PR -記事ランキング

- 「Switch 2」を分解 NVIDIAのプロセッサは温存されていた?

- ルネサスがWolfspeedの再建支援、Q2には2500億円の減損か

- DRAM業界をかき乱す中国勢、DDR4の供給の行方は?

- 「N2」SRAMの歩留まりは90%以上 技術開発も好調のTSMC

- コンチネンタルが半導体を自社開発へ、製造はGF

- TELとimecが「戦略的パートナーシップ」を5年延長

- 「Rapidusを支援したい」 VCに転身のPat Gelsinger氏、日米の協業に意欲

- RISC-V移行の流れ、欧州では「もう止められない」

- 全固体電池の容量劣化メカニズム マクセルが解明

- 2nm半導体設計基盤でRapidusとシーメンスが協業