エネルギーコントロール(Energy Control)特選コーナー

電子機器の省エネ設計やバッテリーマネジメント、エネルギー技術、電気自動車、スマートグリッドまで、「エネルギーコントロール」の広範囲にわたるアプリケーションをカバー。大電力トランジスタなどの部品や、スイッチング電源のデジタル制御や機器の省電力モード管理に使うソフトウェア、開発/テストツールなど、パワーエレクトロニクスの最新情報を集約してお届けする。随時更新しています!!

デジタル制御電源を学ぶ「Design Hands-on」

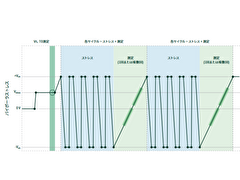

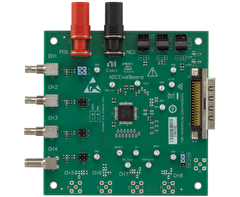

実践編の3回目で、この連載の最終回となる本稿では、最初にあらためてデジタル制御の本質とは何かについて考える。それは「電源本来の要件を具現化するための手段」だといえる。これを踏まえて、前回紹介したAC-DCコンバータの機能をさらに実用的に高める改良を加え、ソフトウェアによるデジタル制御のまとめとする。

実践編の2回目となる本稿では、ブーストコンバータを用いた2相インターリーブPFCを取り上げ、デジタル制御の実装過程を解説していく。複数の機能を備えるこの複雑な電源回路でも、実装の手順そのものは前回のバックコンバータと変わらない。機能ごとに要件を分析していけば、どのように制御すべきかが見えてくる。

本連載ではこれまで、“導入編”として、「デジタル電源は何がどう“デジタル”なのか」という基本中の基本を押さえるとともに、ソフトウェアによるデジタル制御を実現する制御ICの特徴について解説した。今回からはいよいよ“実践編”に入る。デジタル電源設計の実際の流れをつかんでほしい。

前回は、「デジタル電源は何がどう『デジタル』なのか」という基本中の基本を押さえた。今回は、次回以降の「実践編」に入る前の準備として、ソフトウェアによるデジタル制御を実現する制御IC(マイコンやデジタルシグナルコントローラ(DSC)、DSP)の特徴について、アナログ制御と対比させながら解説する。

最新の設計技術のノウハウを学べる新連載「Design Hands-on」をスタートします。第1弾のテーマは、太陽光発電や自動車、LED照明などで採用が増えている「デジタル制御電源」です。国内の半導体ベンダーでデジタル制御電源を手掛ける新日本無線の技術者が、理論から実践まで詳しく伝授します。

最新動向「エネルギー技術」

最新動向「パワー半導体」

最新動向「電源設計」

小寺信良のEnergy Future

鉄道に関連する全ての技術を研究する鉄道総合技術研究所。2027年開業予定のリニアモーターカーも、同研究所から巣立とうとしている技術である。このリニアモーターカーで得た知見により、さらに幅広い領域への貢献が期待されているのがさまざまな「超電導」技術である。鉄道総合技術研究所の超電導技術について、小寺信良がお伝えする。

トヨタ自動車が2014年12月15日に発売する世界初の量産型の燃料電池車「MIRAI」。燃料電池車はガソリン車や電気自動車と比較して、どこが優れているのか。優れていたとしても「水素」が弱点になることはないのか。小寺信良がエネルギーからMIRAIを見た。

原発全廃の方針や、太陽光発電・風力発電の勢いばかりが伝わってくるドイツのエネルギー事情。だが、石炭と原子力の組み合わせから幾分なりとも脱却するには20年以上の取り組みが必要だった。ドイツで熱関連の住宅設備に取り組むスティーベルエルトロン(Stiebel Eltron)、その共同オーナーであるウルリッヒ・スティーベル博士に、企業から見たドイツのエネルギー政策とドイツの実情を聞いた。

再生可能エネルギーを中心に次世代エネルギーを探る小寺信良氏の連載。今回は「バイナリー発電」の強みと弱みを取り上げた。あるバイナリー発電機の実例を取り上げ、どのようなコストが掛かるのか、適した用途は何かを解説する。

環境負荷の少ないバイオディーゼル燃料(BDF)だが、海外では活用が進むものの日本ではそれほど広がりが見えていない。今回はBDFを自社で精製する埼玉県の篠崎運輸倉庫の取材を通じ、BDFの活用方法と問題点について考えてみた。

風力発電には、2050年時点における全世界の電力需要の2割以上を満たす潜在能力がある。当然設備の需要も大きく、伸びも著しい。しかし、小さなモジュールをつなげていけばいくらでも大規模化できる太陽光発電とは違った難しさがある。効率を求めて大型化しようとしても機械技術に限界があったからだ。ここに日本企業が勝ち残っていく余地があった。

太陽光発電や風力発電を電力源として大きく成長させるにはどうすればよいのか。1つの解が「固定価格買い取り制度(FIT)」だ。FITが他の制度よりも効果的なことは、海外の導入例から実証済みだが、問題もある。その問題とは電気料金が2倍になることだろうか、それとも……。「小寺信良のEnergy Future」、今回はFITにまつわる誤解を解き、FIT以外にも日本のエネルギー政策に大きな穴があることを紹介する。

手のひらサイズのガスタービンには、日本のエンジン製造技術の粋とエネルギーの未来が詰まっている。いままでの常識を超えた発電機の開発はどのように行われたのだろうか。実機の動作も動画で見てみよう。

広大な海洋領土を持つ日本。洋上風力発電の技術開発はどこまで進んでいるのか。そして、この分野で世界のトップに立てる可能性はあるのだろうか。

エコロジカルで高効率、排出されるエネルギーの再利用性も高く、エネルギーの未来が詰まった燃料電池。中でも、あまり知られていない産業用燃料電池は、既に十分な運用実績もある上に、今後の応用が期待できるポテンシャルも備えている。

止められない設備がある。個人事業主や家庭レベルで、電力供給の安心を担保するにはどうしたらよいのか。市場の問いの中から、皆の選択が見えてきた。

大きく動く日本のエネルギー政策。FIT発動を目前に、発電事業に乗り出すシャープの動向は太陽電池メーカーの将来を照らすか。

ソニーが開発した「認証型コンセント」。前回はコンセントが家電を認識する仕組みを紹介した。今回は認証型コンセントを使うと何ができるのか、アプリケーション側から考えてみたい。他のさまざまな革新技術同様、大きな可能性を秘めると同時に、落とし穴もありそうだ。

これまでは不可能だったコンセント単位の電力管理や認証ができるようになると、私たちの生活はどのように便利になるのか。今回はソニーが開発した「認証型コンセント」の仕組みを追いながら、コンセントが家電を「認識する」動きを見てみよう。

太陽光発電で大量の電力を得る方法は複数ある。太陽電池自体の変換効率を高める技術開発はもちろん重要だが、併せて太陽の光をよりたくさん得る努力が欠かせない。今回は「日射量」や太陽電池以外の周辺技術に焦点を当ててみよう。

太陽電池を製造するには、高温でシリコン原料を溶かさなければならない。このときに大量の電力を使う。さらに太陽電池には寿命がある。このため、「太陽電池は元が取れない」という意見をよく耳にする。実際はどうなのか。火力発電や原子力発電とも比較した。

蓄電システムは実にさまざまな用途で使われている。大容量蓄電システムを使うと、どのようなことができるのか、三洋電機を取り上げて、実例を紹介する。

太陽電池といえばSi(シリコン)を使ったもの。確かに生産量ではシリコン太陽電池が過半を占める。しかし、シリコンよりも安価で使いやすい太陽電池もある。その候補の1つがCIS薄膜太陽電池だ。ソーラーフロンティアにCISの魅力を聞いた。

EVは運転しやすく乗り心地もよい。価格も手ごろになってきた。だが、誰にでも向くわけではない。充電インフラに課題があるからだ。EVの普及を加速するには無線充電が必要だという主張は正しい。Qualcommの取り組みから将来のEVの姿を予測する。

エネルギー白書2011では原子力の依存度を下げていくという方向が初めて打ち出された。ただし、再生可能エネルギーを増やすだけでは対応できない。ガスや電力の供給網を全国統一する他、オフィスビルの照明などに工夫が必要だ。

東京と大阪を結ぶリニアモータカーの姿が見えてきた。一方、時速517kmを達成した宮崎県のリニア実験線は既に廃線となっており、実験には使われていない。ここに太陽光発電所を建設し、新しい形によみがえらせようというプロジェクトが完成した。

災害時の「非常食」ならぬ「非常電源」としての期待がかかる家庭用蓄電池。ソニーの一般家庭向けの小型蓄電池は、使える非常電源なのか。小寺信良氏が利用シーンを想定して評価した。

企業が自家用の太陽光発電所を設けるとどのような利点があるのか、どのように建設すればよいのか、低価格化の工夫は何か、小寺信良氏が群馬県館林市の「館林ソーラーパーク」に迫った。

三洋電機の電池戦略を通じて、電気自動車や社会インフラ向けの電池が今後どのように変わっていくのか、小寺信良氏が解説する。

小寺信良氏の次世代エネルギー連載。今回は、ソニーエナジー・デバイスの新工場を訪れ、リチウムイオン電池の動向と同社の戦略を聞いた。

小寺信良氏の次世代エネルギー連載。今回は、太陽電池開発のスタートが早かった三洋電機に、太陽電池の開発経緯と構造について聞いた。

小寺信良氏が発電/蓄電/送電の3つをテーマに次世代エネルギーについて語る新連載。第2回は太陽電池の市場とその動向について紹介。

小寺信良氏の新連載が@IT MONOistでスタート。発電/蓄電/送電の3つをテーマに、次世代エネルギーについて語る。第1回はこの3つのテーマを語る前に知っておきたい「電池業界」を紹介しよう。

「電気自動車」のニュースはここでチェック!

「スマートグリッド」のニュースはここでチェック!

電子回路の不具合事例集「Wired, Weird」

知人からPFC電源の焼損の相談があった。半導体工場で装置の電源部品の焼損事故が発生して、装置内に煙が充満したようだ。今回、その原因や対策を紹介する。

- まだマイコンがなかった、50年前の回路設計の記憶

- 半導体用温調器修理の経験が生きる! アナログ回路のノイズ対策

- 電源基板修理のリスク トップ10

- 主要ICのデータシートはなかったが......壊れたテレビの電源基板の修理【後編】

- 壊れたテレビの電源基板の修理【前編】――強力な参考回路図を入手!

- 修理を通して情報を入手! RCC電源IC「MAシリーズ」から学んだこと

- 劣化した接点を復活させる「必殺技」

- 目の前で燃えたタンタルコン ~ 輸入した電気機器の不良

- つれない返事にがっかり....制御ICが焼けたPLC電源の修理

- その試験電圧で大丈夫!? 続・温調器の修理を遠隔サポート

- まさか極性が逆!? 温調器の修理を遠隔サポート

- 最後まで頑張った電解コンデンサーに感動

- 突入電流防止回路がなぜ無い! ―― パワー不足のモータドライバー電源の修理(後編)

- コンデンサーは新品同様なのに ―― パワー不足のモータドライバー電源の修理(前編)

- ハロゲンヒーターをつなげたコンセントタップが焼けた

- 修理途中で投げ出された電源ユニットを修理(後編)

- 修理途中で投げ出された電源ユニットを修理(前編)

- 電解コンデンサーの下にパターンを引いたらこうなる

- 電子レンジの修理(2) スタートスイッチが効かない使用歴20年のレンジ編

- 電子レンジの修理(1) 液晶が表示されない10年放置したレンジ編

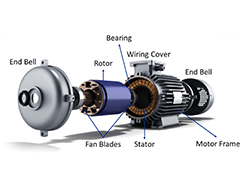

- 電源入力とモーター出力を逆に配線してしまったらどうなる!? ――7.5kWインバーターの修理(3)

- カバーを開けて不具合の原因を特定 ―― 7.5kWインバーターの修理(2)

- 激しい汚れでパワーモジュールに異常 ―― 7.5kWインバーターの修理(1)

- 修理品の検査に便利なカーインバーターを発見!

- 手厚いサポートで原因が判明 ―― モータードライバーの故障原因調査【後編】

- 生産中止後も考慮した手厚いサポートに感心 ―― モータードライバーの故障原因調査【前編】

- ウオッチドッグタイマーのエラーが出る工作機械の制御パネルを修理

- なんの情報も得られない! 不可解な電源を抱えたX線コントロールユニットの修理【後編】

- 定格を無視!? 不可解な電源を抱えたX線コントロールユニットの修理【前編】

- これはひどい! 突入電流防止回路の焼損事故

- 38年前の記憶 ~半導体製造装置の不具合改善と闘ったあの頃

- ICをソケットから外すと驚きの事実が! ドイツ製の寒天製造機を修理【完結編】

- ドイツ製の寒天製造機を修理【原因追及編】

- 電池の液漏れで故障したエアコンのリモコンを修理

- 単線の圧着が引き起こす不具合【後編】

- 単線の圧着が引き起こす不具合【前編】

- PFC電源の問題点と電源焼損防止のカギ

- 根本原因に対処! 火花を散らす半導体製造装置の高圧電源を修理【後編】

- 危ない! 火花を散らす半導体製造装置の高圧電源を修理【前編】

- SNSで依頼されたプラズマTV修理のリモート支援

- プラズマカッターの修理(後編) ―― 緑青を取ったら紫のプラズマが発生!

- 火花が出なくなったプラズマカッターの修理(前編)

- トルクが足りないモータードライバーの修理

- 入手難のCCFLバックライトを代替するLEDバーを制作

- 回転ブラシが回らなくなった掃除機の修理【後編】

- 回転ブラシが回らなくなった掃除機の修理【前編】

- 自作プレヒーターを改良! もっと簡単に表面実装部品を外す方法(後編)

- プレヒーターを自作! もっと簡単に表面実装部品を外す方法

- エラーの発生原因を追う ―― パワコンの修理(3)

Special Contents 1

- PR -Special Contents 2

- PR -記事ランキング

- 車載半導体ランキング、首位はInfineonでルネサスは5位

- HBMの代替どころか、勇み足で終わりかねない「HBF」

- Intel低迷でSamsungが笑う? パッケージングのエース級人材が移籍

- 「あえてレガシー半導体」のSkyWater Infineon工場買収で生産能力4倍に

- TSMCが6インチウエハー製造を段階的に停止へ

- 米国半導体の強化は100%関税よりIntel支援 ── 分社発表から1年、結論を急げ

- チップ分解で20年をたどる 「万華鏡」のように変化し続ける半導体業界

- 「ファウンドリー事業完全放棄の可能性」、Intel CEOが言及

- 「コイン1枚に5トンのゾウ4頭分」の応力を制御、300mm GaNウエハーの量産近づく

- 「AppleがSamsungから半導体調達」報道、ソニーの反応は