ディスプレイという壁に挑戦する指輪型デバイス:「人とコンピュータの関係を直観的なものに」

16Labは、指輪型ウェアラブルデバイス「OZON」の新型機を発表した。目指す先は、人とコンピュータの間からディスプレイを外すことで、その関係をより直観的なものにすることだという。

「これだけテクノロジーが発達していながら、いまだにカバンの中の鍵や財布をごそごそ探すことをユーザーに強いているのは、おかしいのではないか。ならば、いっそのこと(デバイスから)ディスプレイを外してしまおう」――。ウェアラブルデバイスの開発を行う16Lab(ジュウロクラボ)社長の木島晃氏はこう語る。

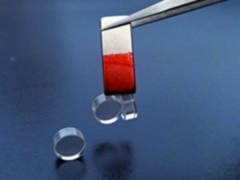

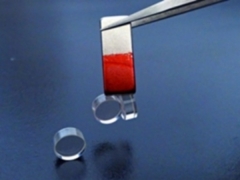

16Labは2015年10月6日、「CEATEC JAPAN 2015」(10月7~10日、幕張メッセ)の会場にて、指輪型ウェアラブルデバイス「OZON」の新型機を発表した。2014年に発表した試作機と比べて指輪本体の幅を約30%小型化を実現*)。加えて、ワイレス給電機能も搭載した。

*)関連記事:通信モジュール+センサーで多様なウェアラブル機器を実現――アルプス電気

2015年内をめどに、新型機の予約販売を世界8カ国の開発者向けに開始する。価格は非公開だが、「スマートフォンよりは低い価格にする」(木島氏)という。仕様は、予約販売の開始時に公表される。指輪型ということもあり、サイズのオプションを多くすることが予算の関係上できないため、開発者向けキット(SDK)も公開するとしている。

目指すのは、高い安全性と超小型化

16LabがOZONで目指すのは、高い安全性と超小型化を両立させることだ。ウェアラブル端末には、従来型のモバイル端末に比べて高い安全性と小型化が求められる。16Labは基幹部品の多くに専用設計部品を採用することで、高い安全性と小型化を両立した。

テレビやエアコン、各種Bluetooth対応機種などをジェスチャーで操作できる機能や、電話やメールなどの通知を振動で知らせる機能、電子鍵として家の鍵を開けたり、PCやスマートフォンのアプリを起動したりする機能、決済機能を備えている。

16Labは、ソフトウェアとエレクトロニクスプロトタイプの開発に強みを持っている。ジェスチャーコントローラの精度の高さは特に自信を持っているという。さらに、CPUの演算処理を最小限に抑えた16Lab独自のソフトウェア開発技術により、ユーザーの動きに対する遅延の低減および消費電力の低減を実現した。これにより、OZONは、1回の充電で2日以上持つという。

トヨタとヤマハの連携も発表

OZONの開発手法は、オープンイノベーション型をとっている。多くの企業と連携して開発をすることで、エコシステムの構築を進めているのだ。量産設計の監修を行うアルプス電気を始め、さまざまな技術領域で開発パートナーと連携していくという。

今回の発表では、プレミアムパートナーとしてトヨタ自動車とヤマハの2社との提携を発表。今後、OZONと連携する製品の開発を検討していくという。8mm角の小型通信モジュールも開発し、ファッションブランドのアクセサリ型ウェアラブル端末向けに提供を開始したとしている。

なお、OZONの新型機は、CEATEC JAPAN 2015のアルプス電気ブースにおいて一般公開される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special Contents

- PR -Special Contents

- PR -Special Contents 1

- PR -Special Contents 2

- PR -記事ランキング

- エレクトロニクス産業は「日本に追い風」 業界全体で底上げ目指す段階に

- AIで半導体の製造工程を最適化 ウエハーからデバイスまで一気通貫で

- Micronの四半期業績、前四半期比は減収も営業利益率は20%超を維持

- ダイヤモンド半導体でアンペア級動作を初めて実証

- Intel、先進パッケージング製造では「宝の持ち腐れ」?

- AIブームで脚光を浴びるHBM 販売台数は2035年に15倍に

- ロームがマツダと車載GaNパワー半導体搭載品を共同開発

- シャープ、三重工場をアオイ電子に一部売却 半導体後工程拠点に

- 「チップ製造能力がAI競争の勝者を決める」とElon Musk氏

- 元ザイリンクスのアルテラジャパン社長 「次は古巣を抜く」

宙に描いた文字を認識、指輪型デバイスで点検作業がペン要らずに

宙に描いた文字を認識、指輪型デバイスで点検作業がペン要らずに 家電をジェスチャで操作する“魔法の指輪”――「Ring」が日本上陸

家電をジェスチャで操作する“魔法の指輪”――「Ring」が日本上陸 “鼓動の音”で脈を測定、活動量計で勤怠記録――デジタルヘルスケア・プラザから

“鼓動の音”で脈を測定、活動量計で勤怠記録――デジタルヘルスケア・プラザから 家電を制御する指輪、宙に書いた文字も認識

家電を制御する指輪、宙に書いた文字も認識