まとめ:新世代のメモリを創造する二酸化ハフニウム/ジルコニウム:福田昭のストレージ通信(86) 反強誘電体が起爆するDRAM革命(7)(2/2 ページ)

書き換え寿命の延伸と研究開発の広がりが大きな課題

2011年に二酸化ハフニウム強誘電体が公表されて以降、わずか6年ほどの間に、これだけの研究成果が発表されてきたのは、すごいことだ。そして発表された研究成果、具体的にはキャパシターやトランジスタなどの試作結果がかなり良好であることも、驚くべきことだといえる。通常は、新しい材料によって作製したデバイスの特性は、非常に貧弱であるからだ。

もっとも、初めからかなり良好な結果が得られた理由は、推測できる。最も重要なのは、二酸化ハフニウムと二酸化ジルコニウムが、既に半導体の量産に使われている材料だという事実だろう。これは原料の純度が、半導体の量産に適用できる水準までに高いことを意味する。新しい機能を実現する新しい材料は、半導体の量産には使われていないことが多い。この場合、原料の純度が低い。つまり、成膜の品質が低い。このため、素子本来の実力を発揮できない。

ところが二酸化ハフニウムと二酸化ジルコニウムには、材料が新しいのではなく、既に使われていた材料で新しい性質を見いだした、という事情がある。裏返すと、原料の純度を高めることによる、性能の向上が期待できないのではないか、という懸念が存在する。

当面の大きな課題は、書き換え寿命が低いことだろう。従来材料であるPZTを使ったFeRAMに近い水準にまで、書き換え寿命を伸ばしたい。実現するかどうかは、まだ分からない。

もう1つの大きな課題は、研究の広がりである。現在は実質的に、1つの共同研究グループが研究開発を進めているに等しい。世界各地域の大学や研究機関、企業などが研究を手掛けることで、知見が広がり、データに厚みが出る。そのことによって、二酸化ハフニウムと二酸化ジルコニウムの限界が明確になってくる。

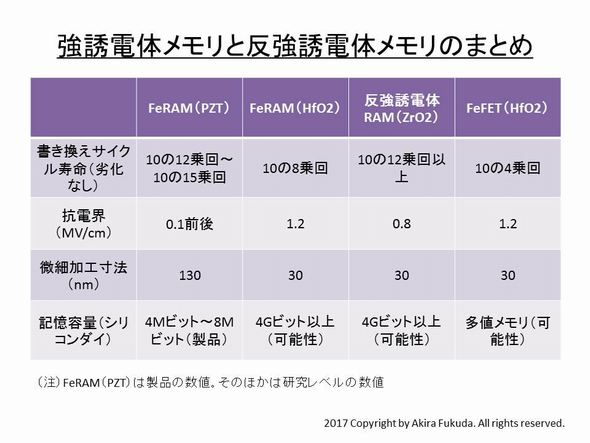

二酸化ハフニウムあるいは二酸化ジルコニウムを使った不揮発性メモリの主な特性一覧。左端は、強誘電体の従来材料であるPZTを使った不揮発性メモリ製品の特性。その他は、研究レベルでの特性である。Fraunhofer Institute、ドレスデン工科大学(TU Dresden)、NaMLabなどの発表資料を基に筆者がまとめた(クリックで拡大)

二酸化ハフニウムあるいは二酸化ジルコニウムを使った不揮発性メモリの主な特性一覧。左端は、強誘電体の従来材料であるPZTを使った不揮発性メモリ製品の特性。その他は、研究レベルでの特性である。Fraunhofer Institute、ドレスデン工科大学(TU Dresden)、NaMLabなどの発表資料を基に筆者がまとめた(クリックで拡大)発見が公表されてから、まだわずかに6年ほどである。しばらくは強誘電体メモリの研究開発コミュニティーで、二酸化ハフニウムと二酸化ジルコニウムが最も注目すべき材料である時代が続くだろう。今後の研究の発展を、大いに期待したい。

(次回に続く)

⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special Contents

- PR -Special Contents 2

- PR -記事ランキング

- 半導体メーカーの「悲喜こもごも」 絶好調のTSMC、人員削減のST

- IntelがAltera売却へ、株式51%を米投資ファンドに

- 2024年の半導体市場は21%成長 NVIDIAが初の首位に

- ミネベアミツミが芝浦電子買収へ 「8本槍」戦略強化に向け

- 2035年のウエハー需要を予測する ~半導体も「VUCA時代」に

- 1インチサイズの全固体電池を10秒で作製 レーザーで加工

- AIのデータ転送問題解決に王手、シリコンフォトニクス新興企業

- 世界半導体市場が10カ月連続で17%以上成長 2月として過去最高に

- トランプ政権の「アメとムチ」 Intelは補助金を受け取れるのか

- チップに「水路」を作り冷却液を流し込む 高効率に放熱

DRAMについて知っておくべき、4つのこと

DRAMについて知っておくべき、4つのこと DDR4とHBMの長所と短所

DDR4とHBMの長所と短所 次世代半導体材料、2023年に153億円規模へ

次世代半導体材料、2023年に153億円規模へ 2017年1~3月期半導体メーカー売上高ランキング

2017年1~3月期半導体メーカー売上高ランキング 「半導体の可能性を強く信じる」 AppleのCOO

「半導体の可能性を強く信じる」 AppleのCOO TSMCの高性能・高密度パッケージング技術「CoWoS」(前編)

TSMCの高性能・高密度パッケージング技術「CoWoS」(前編)