新材料「二酸化ハフニウム」における強誘電性の発見:福田昭のストレージ通信(69) 強誘電体メモリの再発見(13)(2/2 ページ)

添加物による強誘電性と、混晶による強誘電性

現在では、二酸化ハフニウム(HfO2)に強誘電性を備えさせる、あるいは、強誘電体の二酸化ハフニウム(HfO2)を作製するには、主に2つの方法があることが分かっている。

1つは、二酸化ハフニウム(HfO2)に添加物をドーピングする方法である。強誘電性となる添加物元素としてはシリコン(Si)の他に、アルミニウム(Al)、ガドリニウム(Gd)、イットリウム(Y)、ランタン(La)、ストロンチウム(Sr)などが知られている。

もう1つは、二酸化ジルコニウム(ZrO2)との混晶である。二酸化ハフニウムジルコニウム結晶(HfxZr1-xO2)となる。ハフニウムとジルコニウムの比率がほぼ同じである組成のときに、最大の強誘電性を示す。なお、二酸化ハフニウムジルコニウム結晶は「HZO」と略記することがある。

強誘電性と3種類の結晶構造

二酸化ハフニウム(HfO2)が誘電体としての性質を大きく変化させる原因は、当初は良く分かっていなかった。最近では、結晶構造の違いによるものであることが判明している。

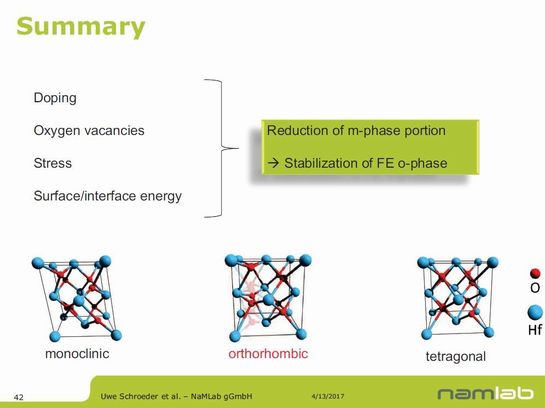

二酸化ハフニウム(HfO2)には大きく分けると3種類の結晶構造がある。「単斜晶(monoclinic crystal)」「直方晶(orthorhombic crystal)」「正方晶(tetragonal crystal)」である。そして直方晶のときに、強誘電体となる。結晶構造が変化する、あるいは、強誘電体となる要因には、添加物、酸素空孔、応力、表面および界面のエネルギーがある。これらの要因によって二酸化ハフニウムの内部に占める単斜晶相の比率が減少し、直方晶相の比率が増えることで、強誘電体としての性質が強まっていく。

二酸化ハフニウム(HfO2)と3種類の結晶構造。左から右へ、単斜晶(monoclinic crystal)、直方晶(orthorhombic crystal)(強誘電体)、正方晶(tetragonal crystal)である。出典:NaMLabおよびドレスデン工科大学(クリックで拡大)

二酸化ハフニウム(HfO2)と3種類の結晶構造。左から右へ、単斜晶(monoclinic crystal)、直方晶(orthorhombic crystal)(強誘電体)、正方晶(tetragonal crystal)である。出典:NaMLabおよびドレスデン工科大学(クリックで拡大)(次回に続く)

⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special Contents

- PR -Special Contents 1

- PR -Special Contents 2

- PR -記事ランキング

- 講演会場が静まり返った――中国が生み出した衝撃のトランジスタ構造

- TSMCがGaN事業撤退へ、ロームは「さまざまな可能性を協議」

- 「DRAM生産の4割を米国で」 Micronを待ち受ける過酷な競争

- TSMCがGaNファウンドリー事業から撤退へ、NavitasはPSMCと提携で対応

- 26年度には世界大手の9割が採用、黒字化も 本格化するソニーの車載イメージセンサー

- 「光で剥離」 次世代半導体パッケージの歩留まりと生産性向上へ

- 25年Q1のファウンドリー市場は縮小緩やかも、Samsung/GFは大幅低迷

- 最大の壁、p層を克服!酸化ガリウムでFLOSFIAが達成した「世界初」

- 加速器を用いた「省電力次世代EUV露光技術」開発へ

- まるで「ぬかにクギ」 AIチップ規制で米国が抱えるジレンマ

強誘電体メモリ研究の歴史(前編)~1950年代の強誘電体メモリ

強誘電体メモリ研究の歴史(前編)~1950年代の強誘電体メモリ スピン注入型MRAMの不都合な真実

スピン注入型MRAMの不都合な真実 磁気の性質を使った論理演算素子、動作を確認

磁気の性質を使った論理演算素子、動作を確認 東芝、メモリ売却でWDや鴻海とも交渉

東芝、メモリ売却でWDや鴻海とも交渉 主流になり得た技術、わずかな開発の遅れが命取りに

主流になり得た技術、わずかな開発の遅れが命取りに 正体不明のチップを解析して見えた、“オールChina”の時代

正体不明のチップを解析して見えた、“オールChina”の時代